الفن كعملية تحرير للمشاعر من قيود التحليل والتقنين.

يلجأ الإنسان إلى الفن، والأدب، والموسيقى، والرقص، للتعبير عن مشاعره بعيدًا عن قيود اللغة المنطوقة، تلك اللغة المحكومة بمنطق دفين يُجبرنا على وزن كل كلمة قبل النطق بها، لأنها محمّلة بمعانٍ محددة راسخة في وعينا. أما التعبير الفني، فهو انسياب شعوري حر، يُبدع فيه الإنسان بلغة سيميائية راقية، تشكّل عصارة الفكر والتجربة والتعليم، دون أن تخضع لمنطق عقلي صارم؛ إنها ببساطة عملية تحرير للمشاعر من قيود التحليل والتقنين.

الإبداع وتعدد المواهب: مسار فلسفي نحو تحقق الذات والمستقبل

منذ البدايات الأولى للفكر الإنساني، كان الإبداع يُعدّ أحد أرقى أشكال تحقق الذات. وإذا كان الإنسان كائناً يسعى لفهم العالم، فإن الموهبة والإبداع هما أداتاه لصياغة هذا الفهم بلغة ذاتية مفرَدة لا تنفصل عن جوهره.

الفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه رأى في الإبداع نوعًا من “إرادة القوة”، تلك الطاقة الداخلية التي تدفع الإنسان لتجاوز ما هو قائم نحو ما يمكن أن يكون. بينما اعتبر جون ديوي، أحد رواد الفلسفة البراغماتية، أن الإبداع هو أعلى مراتب التجربة الجمالية التي تحقق توازنًا بين الذات والعالم.

في هذا السياق، يتجلى تعدد المواهب كحالة غنية من حالات الوجود، لا باعتباره امتلاكًا آليًا لمهارات متعددة، بل كترجمانٍ لقدرة الوعي البشري على التنقل بين العوالم التعبيرية، والانفتاح على الذات والعالم.

اللغة والمحدودية: الفنون كلغة بديلة

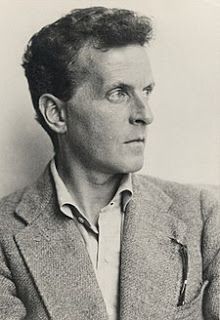

اللغة، كما نعرفها، محكومة بمنطق عقلاني صارم. “كل كلمة هي سجن” كما يقول لودفيغ فيتغنشتاين، لأنها تختزل التجربة في قالب من التعريفات والمعاني المشتركة. لكن الإنسان يملك لغات بديلة، أكثر حرية وصدقًا: الموسيقى، الرسم، الرقص، الشعر، وحتى الصمت.

هذه “اللغات” غير المنطوقة، تُحرر الذات من سجن الكلمات، وتسمح لها بأن تعبّر عن أعماقها بشفافية لا يُمكن للعقل وحده أن يُترجمها. أفلاطون، في حديثه عن الفن، كان يعتبره نوعًا من الذكرى، تذكُّرًا لعالم المثل، أي أن الموهبة ليست اكتسابًا خارجيًا بل استدعاء داخلي لجوهر كان دومًا موجودًا في النفس.

الموهبة كإمكان للوجود الحقيقي

الوجود الإنساني، كما وصفه هايدغر، هو “وجود منفتح على الإمكان”، أي أن الإنسان لا يُعرف بما هو عليه، بل بما يمكن أن يكونه. وهنا تأتي الموهبة كممكن حقيقي لتوسيع هذا الوجود، لا كترف ثقافي، بل كضرورة أنطولوجية.

الفرد الموهوب، الذي يعبر عن نفسه في أكثر من حقل، لا يفعل ذلك بدافع النجاح السطحي، بل لأنه يبحث عن صوته الخاص في ضوضاء العالم. هو يسعى للتماهي مع ذاته، لتحقيق الانسجام بين “ما يشعر به” و”ما يفعله”، وهذا هو جوهر “التحقق الذاتي” الذي تحدث عنه كارل روجرز.

الموهبة كمشروع أخلاقي

ليست الموهبة مجرّد “هدية” بل مسؤولية. سقراط كان يرى أن “الفضيلة هي المعرفة”، وبالتالي فإن معرفة الإنسان بموهبته تفرض عليه مسؤولية تطويرها واستثمارها أخلاقيًا.

إن تنمية الموهبة، وفق هذا التصور، ليست لأجل التميز فحسب، بل لأجل الإسهام في تحسين العالم. وهنا تظهر القيمة الاجتماعية للمواهب: حين تتحول من مسعى فردي إلى طاقة بنّاءة في تشكيل وعي جماعي أرقى.

الفن، والأدب، والموسيقى، والرقص، وكل تعبير إبداعي آخر، لم تكن يومًا محض زينة للحياة أو ترفًا يليق بفراغات الوقت، بل كانت دومًا ضرورة وجودية، لأن الإنسان لا يكتفي بالعيش…بل يريد أن يشعر بأنه حي. من هنا تولد الموهبة، لا كامتياز نخبوي، بل كجزء أصيل من تكوين الإنسان في علاقته بالعالم.

الموهبة إذًا ليست شيئًا خارج الذات، بل هي بُعد داخلي يعكس قدرة الإنسان على أن يُجسّد نفسه في العالم، أن يترك أثرًا يُشبهه. هي شكل من أشكال “الإفصاح الوجودي”، كما قد يسميها هايدغر، أي أن الكائن لا يُوجد إلا حين “يُظهر” ذاته. وهذا الظهور لا يتم عبر الخضوع للأنظمة، بل عبر الخلق.

إن تعدد المواهب هو أحد أبهى تجليات هذه العلاقة الوجودية بالخلق. الإنسان الذي يجمع بين أكثر من مجال، لا يفعل ذلك بدافع التشتت، بل لأنه يتفاعل مع الحياة بطبقات متعددة. وكأن كل موهبة هي ترجمة من ترجمات ذاته بلغة مختلفة. في الفلسفة الوجودية، هذا يُمكن اعتباره فعل تحقّق، فالفرد لا يُعطى هويته، بل يصنعها من خلال اختياراته وتجلياته.

برغسون، في حديثه عن الزمن والذاكرة، يرى أن التجربة الحقيقية لا تنفصل عن الشعور، وأن ما يبقى فينا من الذكريات ليس ما حدث فعلًا، بل ما شعَرنا به بعمق. هذه الفكرة تنطبق تمامًا على الإبداع، فكل تجربة فنية أو فكرية أو عاطفية يمر بها الإنسان، هي تخليق جديد لمعنى لا يمكن وصفه بالكلمات فقط. من هنا، فإن تنمية المواهب ليست مجرد سعي نحو “التميّز” بقدر ما هي عودة إلى الجوهر الشخصي الذي ينمو داخل كل فرد.

ولعل أحد أشد الأخطاء التي تقع فيها المجتمعات الحديثة، هو النظر إلى المواهب كأدوات إنتاج أو تسويق، بدل اعتبارها وسائل للارتقاء الوجودي والروحي. إن الاستثمار في المواهب لا يجب أن يكون لأجل النتائج فحسب، بل لأجل الإنسان ذاته: لأجل تمكينه من التعبير، من الفهم، من المساهمة في خلق عالم أكثر صدقًا.

الفرد الموهوب، إنما يُمارس حريته العليا: حرية الخلق. وبهذا يصبح الإبداع شكلًا من أشكال مقاومة التفاهة، والعنف، والاختزال الذي تمارسه الحياة اليومية على الإنسان. فالفن، كما قال نيتشه، لا يُجمّل الحياة، بل يُبرّرها.

لهذا، فإن المستقبل لا يُبنى فقط بالتقنية، ولا بالمؤسسات، بل بالأفكار والخيال، بالمواهب المتعددة التي تزرع المعنى في كل ما يبدو عاديًا. الموهبة هي نداء داخلي نحو حياة أصدق، وأعمق، وأكثر اتساعًا.

ليست الموهبة إذًا صدفة بيولوجية، ولا مجرد قابلية مكتسبة، بل حاجة وجودية. ومن يتجاهلها، يعيش حياة ناقصة؛ حياة بلا أثر.

الاستثمار في الموهبة: الفعل الفلسفي الجديد

قد تبدو عبارة “الاستثمار في الموهبة” تنتمي إلى عالم الاقتصاد، لكنها في جوهرها تعبير عن رؤية وجودية: أن نُراهن على الإنسان، لا ككائن يعمل، بل ككائن يُبدع.

وهو ما يجعل من تنمية المواهب مشروعًا فلسفيًا لا يقل أهمية عن مشروع العدالة أو الحرية. إنه رهان على الإنسان كقيمة، لا كأداة. وهو ما أكده بول ريكور عندما تحدث عن “الهوية السردية”؛ أي أن الإنسان لا يُعرف بهويته الثابتة بل بقصته التي يكتبها في الحياة… وقصة الإنسان الموهوب هي دائمًا قصة نمو.

الخاتمة: الموهبة فلسفة عيش لا ترف

في نهاية المطاف، ليست الموهبة مجرد مسار مهني ولا وسيلة للنجاح، بل طريقة عيش، فلسفة حقيقية في الوجود. هي دعوة للتعدد، للثراء الداخلي، للغوص في الذات لاكتشاف الجمال الخام، ثم إعادة تشكيله على هيئة فن أو علم أو أثر.

وحين ننظر إلى المستقبل من هذا المنظور، فإن الإبداع وتعدد المواهب ليسا ترفًا ولا امتيازًا بل ضرورة إنسانية وأخلاقية. لأن من لا يُبدع، لا يختبر ذاته، ومن لا يختبر ذاته، يعيش الحياة كما تُفرض عليه، لا كما يصنعها بنفسه.